文/刘致宁 图/江李鹏侨

2025年6月12日,国际著名哲学家、澳大利亚院士、纽约城市大学研究生中心杰出教授格雷厄姆·普里斯特(Graham Priest)应邀到山东大学犹太教与跨宗教研究中心进行学术交流,做了题为“因陀罗之网(The Net of Indra)”的学术讲座。山东大学犹太教与跨宗教研究中心副主任李海涛副教授主持本期名家讲坛,来自山东大学犹太教与跨宗教研究中心、哲学与社会发展学院、儒学高等研究院、山东省逻辑学会等三十余名师生参加此次活动。

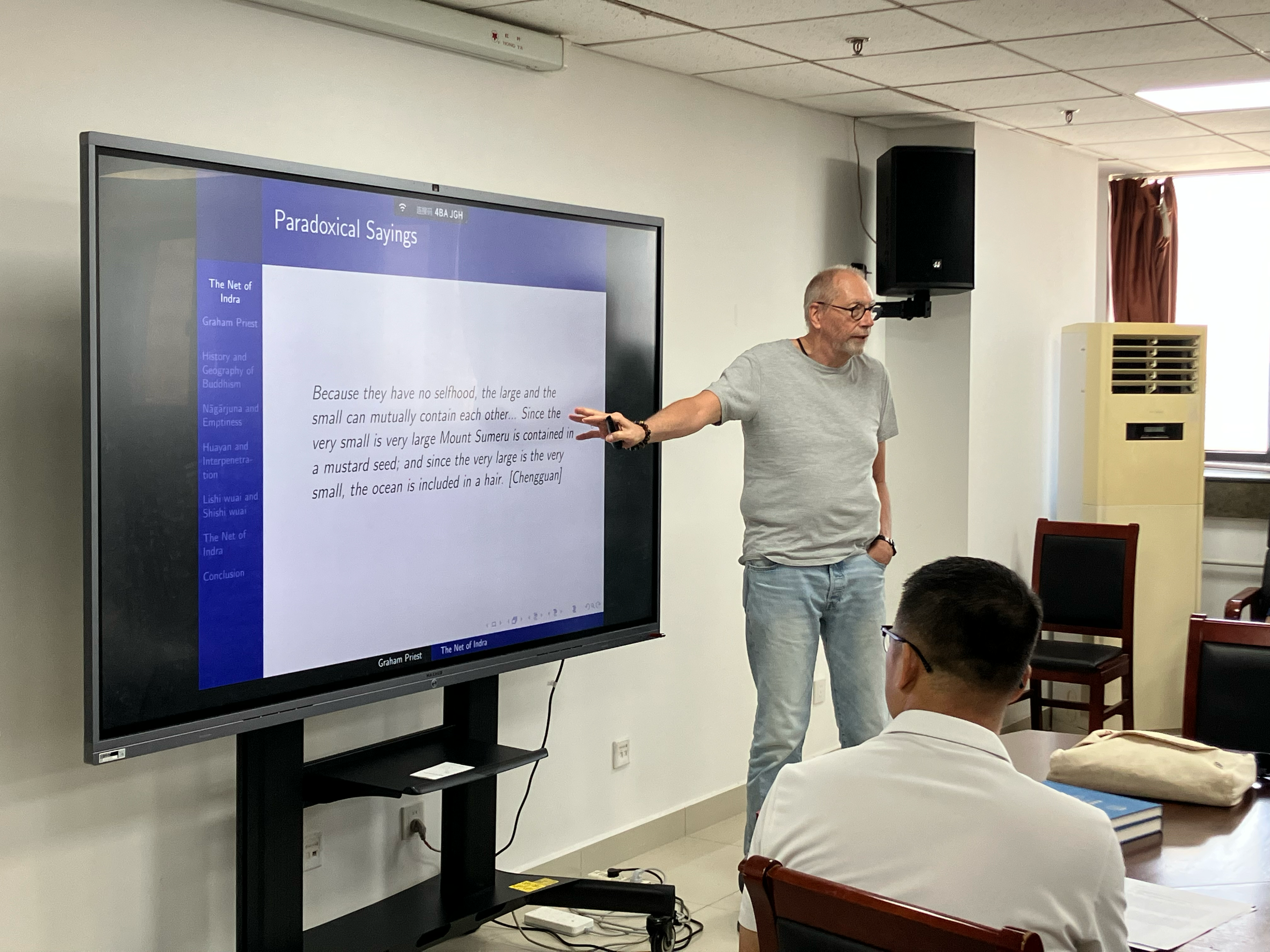

Priest教授的演讲从华严宗祖师澄观的一段看似吊诡的论述展开:“芥纳须弥,毛吞巨海”(the ocean is contained in a hair)。他坦言,这样的表述对于西方哲学背景的学者而言,常被视为不合逻辑的“疯狂”言论。然而,他此行的目的,正是要证明这些看似神秘的东方智慧,背后蕴含着严谨而深刻的形上学结构,并且可以透过现代数学工具——图论(Graph Theory)——来清晰地理解。

在演讲中,Priest教授首先回顾了从印度佛教到中国佛教的发展脉络,特別强调了龙树菩萨(Nāgārjuna)的“空性”(Śūnyatā / Emptiness)思想作为华严宗哲学的根基。他指出,“空性”并非指虚无,而是指万物皆无自性(svabhāva),其存在与本质皆由关系所定义。Priest教授指出,华严宗在继承龙树中观“空性”思想的基础上,进一步强调了存在现象间无限的相即相入(interpenetration)关系,藉由图论模型的辅助,可将“空性”理解为一种“关联定位(relational location)”:事物的本质在于其于整体关联网络中的位置,而非自性(svabhāva)。

紧接着,Priest教授进一步以“树状结构(tree structures)”与“网状结构(net structures)”建构出华严哲学中“相即相入(interpenetration)”的模型,并指出:「因陀罗网」实则是一种无限递归与自我映射的结构,类似于镜子相对时所产生的无穷倒影效果,形象呈现出整体宇宙的互涉性与无限重映特征。他解释,每一个体(事,shi)的存在结构都可以被描绘成一个无限延伸的关系网络树。在此基础上,他进一步阐释了华严宗的“相即相入”(interpenetration)概念。当两个事物的存在结构树互相成为对方结构树的一部分时,形上学意义上的“互含互摄”便得以成立。透过这一模型,Priest教授清晰地展示了华严宗的两大核心原则:理事无碍与事事无碍。

演讲的最后,Priest教授将所有模型整合起来,最终呈现出了一个在所有方向上无限延伸、节点彼此交织的网络结构——这正是对华严宗著名譬喻“因陀罗网”的绝佳数学诠释。他总结道:“华严宗描绘了一幅深刻互联的分形实在图景。这些思想或许看似神秘,但通过数学的语言,我们可以证明它具有完全自洽、合理的形而上学意义。”

演讲结束后,现场师生反应热烈,踊跃提问,山东大学犹太教与跨宗教研究中心陈家富教授、杨小平副教授、山东大学哲学与社会发展学院王文方特聘教授、梁飞副教授、刘静副教授,山东大学儒学高等研究院沈顺福教授等与Priest教授就模型的基础、伦理学意涵、空性与相即相入的关系等问题,展开了多面向的、深入的探讨。此外,关于“空性(śūnyatā)”作为形容词与名次在梵语及中文中的语义差异,亦成为讨论焦点之一。

本次讲座不仅为山东大学的师生带来了前沿的学术视野,更生动地展示了跨学科研究的巨大潜力,证明了古老的东方哲学智慧在现代分析哲学与数学的关照下,能够焕发出全新的理论光彩。